[일요시사 취재1팀] 김철준 기자 = “계엄이 선포돼도 계엄군 개입은 극히 제한되는 것으로 연습해 왔다.” 이는 권영환 전 대한민국 합동참모본부 계엄과장(계엄 업무 담당)이 검찰 진술서 한 말이다. 하지만 12·3 내란 사태 당시 김용현 전 국방부 장관은 이와 전혀 다른 명령을 내렸다. 작전에 참여한 군인들이 의구심을 품은 대목이다.

12·3 내란 사태 당시 국회와 선거관리위원회(이하 선관위), 방송사 등지에 수천명의 군인이 투입됐다. 하지만 김용현 전 국방부 장관에게 하달받은 임무를 제대로 이행한 부대는 선관위로 투입된 국군 정보사령부뿐이었다. 수도방위사령부와 육군 특수전사령부도 부대를 움직였지만 현장 지휘관의 의문은 이른바 ‘항명’으로 이어졌다.

의도에 의문

<일요시사>는 검찰 12·3 비상계엄 특별수사본부(이하 특수본)의 진술 조서에서 12·3 내란 사태 당시 군인들이 왜 항명을 할 수밖에 없었는지 살펴봤다. 항명을 한 이들이 12·3 내란 당시 공통적으로 느낀 것은 ▲지휘권 없는 김 전 장관의 지휘 ▲정당하지 않은 군 투입 등이다.

지휘권 없는 김 전 장관의 지휘에 대한 진술은 대한민국 합동참모본부(이하 합참) 소속 장교들에게서 찾을 수 있다.

합참 참모였던 서모씨는 검찰 진술에서 “‘저희(합참)가 모르는 임무가 있을 수 없는데 그게 무슨 소리야’라고 생각했다”고 말했으며 또 다른 합참 참모인 진모씨는 “(합참으로)작전 상황들이 종합이 되는데 그날은 대통령의 비상계엄 선포 후 특전사나 수방사 인원들이 국회로 이동하는 것들이 전혀 보고되지 않고 있는 상황이었다”며 “한참 있다가 보니까 국회에 군인들이 나간 것을 보고서 ‘우리 통제 없이 국회에 나간 부대가 있구나’하고 그때부터 각 부대 상황을 파악하기 시작했다”고 말하기도 했다.

합참의 통제 없이 국회와 선관위에 군대가 투입된 이유는 김 전 장관의 명령이 있었기 때문이다. 국군조직법 등에 따르면 계엄 상황이 벌어지더라도 특수전사령부와 수도방위사령부의 지휘 권한은 참모의장에게 있다.

하지만 김 전 장관은 김명수 합참의장이 부재한 상황에 ‘전군지휘관회의’를 열고 계엄군 사령관에 박인수 전 육군참모총장을 임명하고, 특수전사령부의 사령관인 곽종근 특전사령관과 수도방위사령부 사령관인 이진우 수방사령관에게 국회와 선관위 출동 명령(외적으로는 출동 명령이지만 일명 ‘좌파세력’ 14명의 체포 명령)을 내렸다.

체포·점거 명령에도

이유 있는 미온적 태도

권영환 전 합참 계엄과장(육군 대령)은 이 같은 명령을 받고 만류했다고 한다.

검찰에 진술한 내용에 따르면 그는 “계엄업무수행군은 법적으로 군사경찰로 지정돼있고, 군사경찰이 아닌 부대를 계엄임무수행군으로 운용하려면 계엄사령관이 대통령에게 건의해 승인을 받아야 한다”며 “계엄법 시행령 제3조 제1항에 ‘계엄사령관은 계엄 지역 안의 군사 경찰기관을 지휘·감독한다’라고 되어 있는데, 이는 계엄군은 군사경찰이어야 한다는 의미”라고 말했다.

계엄사령관도 합참의장도 아닌 김 전 장관이 지휘권을 갖고 계엄법에 맞지 않는 군인들을 국회와 선관위에 출동시킨 것이다. 게다가 대통령 승인이 필요한 일을 김 전 장관이 마음대로 진행한 만큼 당일 위법적인 군대 투입을 몰랐다는 발언과 달리 윤석열 전 대통령이 해당 사실을 알고 있었던 것으로 분석된다.

계엄 업무에 익숙한 합참 참모들보다 이 같은 지시에 의아함을 느낀 사람들은 직접 국회와 선관위에 투입된 사람들이다. 이들은 모두 퇴근 후 일상을 즐기다 갑자기 선포된 비상계엄에 ‘진짜’ 비상 상황인 것으로 생각하고 부대로 복귀한 후 곽 전 특전사령관과 이 전 수방사령관의 명령에 따라 목적지인 국회와 선관위로 행했다.

<일요시사>는 항명했던 현장 지휘관 몇몇의 진술을 분석했다.

검찰 진술에 따르면 김창학 수방사군사경찰단장은 아들과 저녁 시간을 보낸 후 대통령 담화를 보게 됐다. 이때 담화 내용 중 ‘반국가 세력’이라는 내용이 있고 계엄을 선포했기에 당연히 대테러 상황이라고 판단해 대테러 초동 조치팀과 질서 유지용 mc팀을 국회로 출동시켰다.

김 단장에게 내려진 임무는 ‘국회 담을 넘어 게이트를 하나 넘겨받고 그곳을 차단하라. 그리고 통제에 따르지 않는 사람이 있다면 체포하라’였다. 하지만 김 단장은 ‘사람들을 체포하라’는 명령에 추후 문제가 있을 것 같으며 현장이 대테러 상황이 아닌 것으로 판단하고 이 사령관의 지시를 부대원들에게 전달하지 않았다고 한다.

그는 이에 대해 “사령관의 지시가 이해가 되지 않았다”고 진술했다.

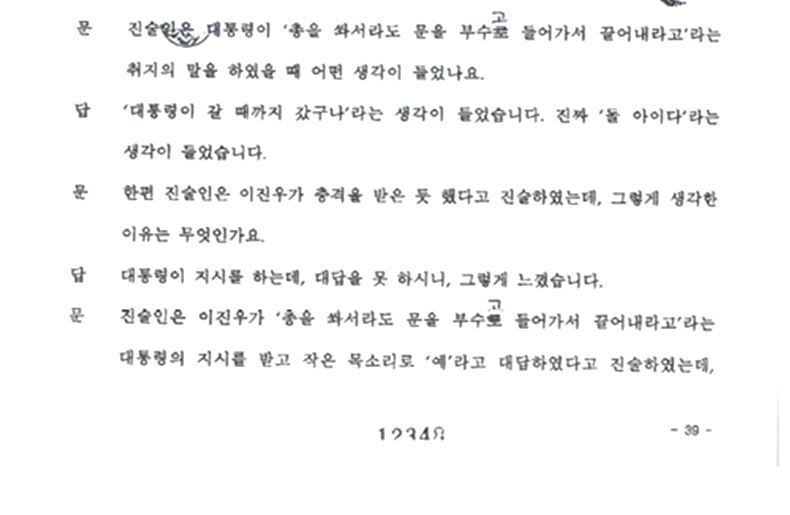

이 전 수방사령관의 부관은 “윤 전 대통령이 ‘총을 쏴서라도 문을 부수고 들어가서 끌어내라고’라는 취지의 말을 했을 때 ‘대통령이 갈 데까지 갔구나. 진짜 돌아이’라고 생각이 들었다”고 말하며 이해할 수 없는 명령이라고 강조하기도 했다.

합참도 모르는 부대 투입

“출동 후 이상함 깨달아”

수방사 제1경비단장을 맡고 있는 조성현 대령은 계엄이 선포되기 전인 오후 9시48분경 이 사령관에게 “상황이 있는 것 같으니 소집할 준비를 하고 사령부로 들어오라”는 전화를 받고 사령부로 갔다. 이후 다급한 이 사령관의 명령에 따라 국회로 와보니 급한 상황이 아닌 것 같아 후속부대에게 “서강대교를 건너지 말라”고 명령하게 된다.

조 대령은 이에 대해 “시민들이 국회 울타리를 둘러싸고 있고 국회 내부에서는 특전사가 움직이고 있는 상황이 정상은 아니라고 판단했다”고 말했다.

김형기 특전사 제1특전대대장은 내란 사태 당시 부대원들을 이끌고 국회 출입문까지 왔다. 진술조서에 따르면 그는 이상형 특수전사령부 제1공수특전여단장에게 ‘국회 본관에 가서 의원들을 끌어내라’ ‘문을 부숴서라도 끄집어내라’ ‘유리창이라도 깨라’는 지시를 여러 차례 받았다.

하지만 김 특전대대장은 정문을 중심으로 격렬하게 저항하는 시민과 보좌진, 국회 직원 등을 물리력으로써 제압하고 강행 돌파하라는 지시를 실행에 옮기지는 않았다.

그는 “이게 정당한 지시인지, 부당한 지시인지도 몰랐고 상황이 어떤지도 몰랐다”며 “민간인들과 대치하고 있는데 계속 충돌하려다 보니 출입을 통제하고 제지할 수밖에 없는 상황이었다”고 회상했다. 국민의 생명·신체를 보호해야 한다는 군인의 의무, 그리고 부하들에 대한 염려로 갈등한 것이다.

정치적 경고?

내란 주범들은 검찰 조사에서부터 헌법재판소, 형사 법정에 이르기까지 일관되게 ‘경고성 계엄’ ‘국민 계몽령’을 주장하고 있다. 군인이 투입됐지만 누구 하나 다친 사람이 없다는 것이 그 이유다. 하지만 계엄 사태가 유혈 사태로 번지지 않은 것은 이상한 명령에 항명했던 군인들이 있었기에 가능했던 것으로 보인다.

<kcj5121@ilyosisa.co.kr>