허균을 <홍길동전>의 저자로만 알고 있는 독자들이 많을 것이다. 하지만 그는 조선시대에 흔치않은 인물이었다. 기생과 어울리기도 했고, 당시 천대받던 불교를 신봉하기도 했다. 사고방식부터 행동거지까지 그의 행동은 조선의 모든 질서에 반(反)했다. 다른 사람들과 결코 같을 수 없었던 그는 기인(奇人)이었다. 소설 <허균, 서른셋의 반란>은 허균의 기인적인 모습을 보여주며 파격적인 삶을 표현한다. 모든 인간이 평등한 삶을 누려야 한다는 그의 의지 속에 태어나는 ‘홍길동’과 무릉도원 ‘율도국’. <허균, 서른셋의 반란>은 조선시대에 21세기의 시대상을 꿈꿨던 기인의 세상을 마음껏 느껴볼 수 있는 장이 될 것이다.

“그래서 결국 누님의 시를 책으로 엮어내셨군요.”

“내 누나가 비록 이승에서는 힘들게 삶을 마감하였지만 누나의 글만은, 비록 지금 당장은 아니더라도 먼 훗날 이 세상에 빛을 발휘할 것이라고 확신하고 있소. 그래서 결국 누나의 시를 엮어 ‘난설헌집’이란 책을 만들어냈소.”

죽어서 이룬 꿈

“살아서 이루지 못한 일을 죽어서 이루었군요.”

“그래야 내 맘이 조금이라도 편할 듯해서 말이오.”

“나리, 두 분의 사이가 보통이 아니었나 보아요.”

“그래요, 나의 마음속에는 언제나 누나가 살아 있소.”

말을 마친 허균이 다시 누나를 생각하는 듯했다.

얼굴에 슬픔이 어리기 시작했고 더불어 매창도 난설헌의 환영에 빠져들고 있다는 듯이 눈가에는 이슬로 촉촉해지고 있었다.

허균이 다시 잔을 비워냈다.

술기운을 쫒아내려 혹은 누나의 환영에서 벗어나려 함인지 여운이 길게 이어졌다.

“자, 이제는 그대의 사연이나 한번 들어봄세.”

잔을 내린 허균이 언제 그랬냐는 듯이 밝은 얼굴로 매창을 바라보았다.

매창도 살짝 웃어보이더니 마음을 다잡으려는 듯 자세를 고쳐 앉았다.

“말씀드리기 무안하옵니다.”

“무안하다니 그게 무슨 말이오.”

“소녀 입으로 차마…….”

“허허 명색이 글을 한다는 사람의 입으로 어찌 그런 말을 하시오.”

매창의 눈이 반짝였다.

“왜요, 나리. 문학하는 사람들은 부끄러워하면 안 되는가요.”

“부끄러워하지 말라는 이야기가 아니오. 자신의 양심에 대해서는 그러하되 행동에 대해서는 그리 부끄러워 할 이유가 없다는 말이요.”

“양심에 대해서만 부끄러워하라고요.”

“그렇소. 오로지 양심만을 먹고 사는 문재가 어찌 행동에 제약을 받는단 말이오.”

매창이 허균의 말을 이해했다는 듯이 자세를 고치고 잠시 벽을 뚫어지게 바라보았다.

매창의 시선이 머문 곳으로 허균의 시선이 따라갔다.

‘이화우 훗날릴 제’라는 시였다.

“당시 제 마음이 저와 조금도 다를 바 없었습니다.”

“당시라면.”

“이별할 때였지요.”

초롱불이 창문 틈으로 스며드는 달빛에 제 빛을 잃어가고 있었다.

또한 그 틈을 타고 들어오는 바람에 흔들거리고 있었다.

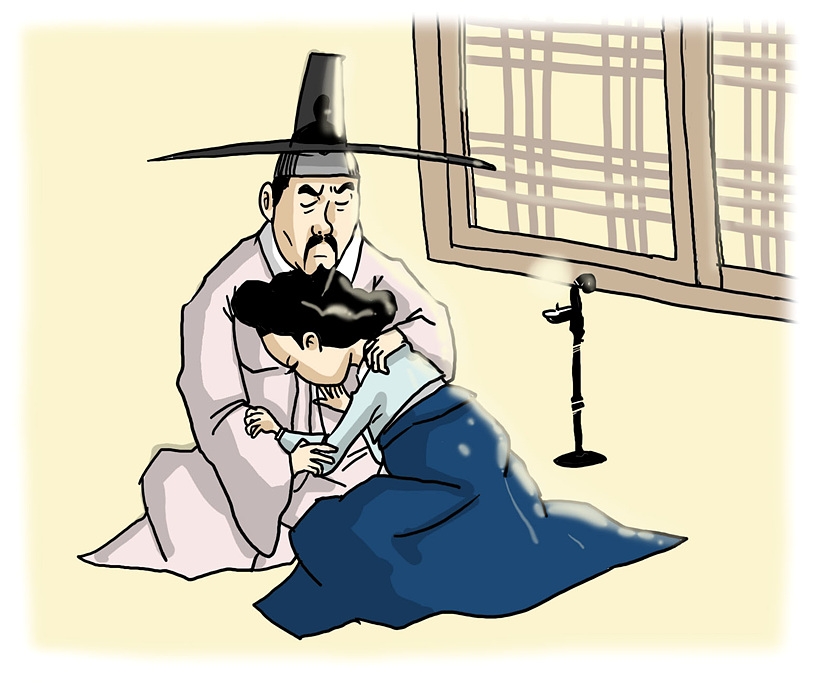

“계량이!”

유희경이 더 이상의 정적을 견뎌내지 못하겠다는 듯 말문을 열었다.

바람에 흔들리는 초롱불을 감싸듯이 매창의 가녀린 어깨를 휘감았다.

매창의 눈물이 유희경의 소매로 스며들고 있었다.

“나리…….”

매창의 이야기…유희경 한양으로 떠나다

마지막이 될 줄은…휩쓸고 지나간 임진란

“같이 한양으로 가세!”

매창이 대답 대신 고개를 가로 저었다.

“왜 아니 된다 하는가!”

“제 자리는 이곳이옵니다. 떠난다한들 다시 이곳으로 돌아올 수밖에 없는 것이 저의 운명이지요. 그러니 나리…….”

차마 그다음 말, 떠나지 말아 달라는 말을 할 수 없었다.

“정녕 함께 갈 수 없다는 말이오!”

“그러하옵니다, 나리. 그러니 너무 심려 마시고 한양으로 올라가시어요.”

“그럴 수는 없소. 내 남은 생 그대와 함께한다고 굳게 약조했건만 어찌 그를 어길 수 있단 말이오.”

한양에서 전갈이 전해졌다.

유희경의 어머니께서 몸져누웠다는 이야기였다.

조선에서 이름난 효자인 유희경이 잠시라도 지체할 수 없는 처지였다.

아니, 반드시 가야 할 일이었다.

그러나 유희경은 매창을 그곳에 남겨두고 차마 갈 수는 없었다.

일단 매창에 대한 사랑도 사랑이려니와 약속이었다.

여하한 경우라도 떠나지 않고 마지막까지 함께하겠다던 매창과의 굳은 약조를 저버릴 수는 없었다.

“나리, 기다릴게요. 소녀 언제까지고 이곳 부안, 이 자리에서 한 발자국도 움직이지 않고 기다리고 있을 터이니 그냥 잠시 다녀오신다 생각하시고 다녀오십시오.”

무릇 모든 일이 그렇듯 세상 일이 말대로 이루어지는 경우는 드물었다.

그것을 유희경과 매창도 알고 있었다.

그리고 매창에게는 아픈 경험이 있었다.

서우관을 따라 한양으로 갔던 경험 그리고 서우관이 사라지자 낯선 타향 땅에서 홀로 견뎌내기 힘든 서러움을 매창은 익히 경험했던 터였다.

또한 비록 부안현의 촌구석이지만 작금에 국내 정세가 위험하다는 이야기가 심심치 않게 들려오고 있었다.

저 멀리 왜구들이 조선 땅을 넘보고 쳐들어올 것이라는 이야기였다.

그 일이 현실화 된다면 일이 어떻게 진행될지 모를 일이었다.

매창이 머뭇거리는 이유가 바로 거기에 있었다.

정여립 사건 때 서우관이 온다간다 없이 사라지고 난후에 막막함, 그 부분이 자꾸 머리에 남아서 괴롭히고 있었다.

유희경이 온몸으로 매창을 안았다.

“그것이 마지막이었다는 말이오?”

“그것으로 저희 두 사람의 관계는 끝이었습니다. 그 분이 바로 내려올 처지도 안 되었지요.”

“그건 또 무슨 소리요.”

“그 해가 바로 임진년이었거든요.”

“임진년이라.”

“왜구가 쳐들어오자 그 분은 곧바로 의병을 조직해서 왜구들과 맞서 싸웠다고 들었어요.”

“그 양반이라면 당연히 그러고도 남을 일이지.”

유희경을 그리는지 매창이 잠시 생각에 잠겼다가 가늘게 한숨을 내쉬었다.

“결국 그대에게도 임진란이 가슴을 휩쓸고 지나갔구료.”

“하오시면?”

기구한 이별

“흐 흐, 그 난에 어느 누구도 성히 보낸 사람이 없었겠지만 나의 경우는 참으로 기구했다오.”

“기구했다 하심은.”

“아마도 내 운명인 듯싶소.”

“운명이오?”

“그렇소, 나의 운명.”

운명이라는 말에 매창의 얼굴에 긴장감이 돌기 시작했다. 잠시 전에도 운명을 이야기했었다. 그렇다면 그 연장선상에서 일이 이루어졌음을 어렵지 않게 짐작할 수 있었다.

“난이 발생하자 나는 어머니를 모시고 만삭의 부인과 어린 딸아이와 함께 피난길에 올랐다오.”

<다음 호에 계속>