허균을 <홍길동전>의 저자로만 알고 있는 독자들이 많을 것이다. 하지만 그는 조선시대에 흔치않은 인물이었다. 기생과 어울리기도 했고, 당시 천대받던 불교를 신봉하기도 했다. 사고방식부터 행동거지까지 그의 행동은 조선의 모든 질서에 반(反)했다. 다른 사람들과 결코 같을 수 없었던 그는 기인(奇人)이었다. 소설 <허균, 서른셋의 반란>은 허균의 기인적인 모습을 보여주며 파격적인 삶을 표현한다. 모든 인간이 평등한 삶을 누려야 한다는 그의 의지 속에 태어나는 ‘홍길동’과 무릉도원 ‘율도국’. <허균, 서른셋의 반란>은 조선시대에 21세기의 시대상을 꿈꿨던 기인의 세상을 마음껏 느껴볼 수 있는 장이 될 것이다.

“나리, 이제 제 이야기는 잠시 접어두고 나리의 역정을 들려주시면 어떠실는지요.”

“나의 역정이라.”

“그러하옵니다. 나리의 순탄치 않은 역정을 듣고 싶습니다.”

“그래요, 그러면 우리 길고 긴 이야기 속으로 빠져 들어가 봅시다.”

매창이 상 앞으로 바짝 다가앉았다.

허균의 역정

“아마 내 나이 열두 살 무렵이었던 것 같소.”

새벽녘이었다. 갑자기 집안이 웅성거리기 시작했고 급기야 통곡이 들려오고 있었다.

잠시 눈을 떴다가 꿈인가 하는 생각으로 다시 잠자리에 빠져들려고 했다.

“도련님!”

팔봉의 다급한 목소리가 들려왔다.

슬며시 자신의 볼을 꼬집어보았다. 꿈이 아닌 현실이었다. 몸이 반사적으로 반응했다.

급히 자리에서 일어나 문가로 다가서고 있었다.

“도련님!”

그 사이를 참지 못하고 다시 팔봉의 목소리가 들려왔다.

단지 목소리만이 아니었다. 그 소리에 울음이 배어있었다.

급하게 문을 열었다. 어둠 속에서 집안 하인들이 우왕좌왕 분주했다.

“무슨 일이야!”

불길한 일이 발생했음을 직감했다.

그 불길한 일이 아버지와 관련한 일이 아닐까하는 순간적인 직감이 찾아들었다.

“도련님, 영감마님께서…….”

역시 불길한 예감은 제대로 들어맞았다.

이상하리만치 좋은 예감은 엉뚱한 방향으로 흘러가기 일쑤인데 불길한 예감은 항상 적중하고는 했다.

아버지께서 경상도 관찰사직에서 물러나셨다고 전해들은 지 며칠이 지나지 않았다.

건강이 악화되어 더 이상 현직을 맡을 수 없어 자리에서 물러나시고 중추부동지사라는 직책을 받으시고 집으로 돌아오시고 있다는 전갈을 받았었다.

허균이 급히 방문을 박차고 안채로 뛰어갔다.

어머니 혼자 소맷자락으로 눈물을 훔치고 있는 모습이 목격되었다.

“어머니!”

어머니께서 급히 정색하고 균을 바라보고 있으나 이미 눈동자는 벌겋게 물들어 있었고 호롱불에 유난히 붉게 보였다.

“아버지께서 어떻게 된 일이에요!”

눈물 자국을 닦으시던 어머니가 균에게 다가서더니 그대로 균을 껴안았다.

“아이고, 이렇게 어린 자식을 놔두고……. 그것도 노중객사라니.”

어머니의 울음이 다시 이어졌다. 아마도 균을 안고는 서러움이 더욱 복받친 모양이었다. 이미 일은 벌어진 상태라 직감했다. 가만히 어머니의 등을 쓸었다.

“어머니, 자초지종을 말씀해주세요.”

어린 아들 균이 더 침착했다.

그 모습에 어머니의 눈에서 천천히 눈물이 멈추고 있었다.

“너희 아버지께서 집으로 돌아오시는 길에 상주의 역관에서 숨을 거두셨다고 하는구나. 그래서 지금 네 큰형과 둘째 형이 급히 그곳으로 출발했다.”

그 순간 갑자기 누나, 초희가 생각났다.

“누나에게 기별을 넣어야 하지 않겠어요.”

초희는 이미 몇 년 전에 김성립에게 시집간 터였다.

“당연히 그래야지, 네가 어서 누나에게 소식 전하도록 하거라.”

아버지 사망 소식…무거운 발걸음

이뤄지지 않은 사랑…불행의 시작

참으로 이상한 일이었다. 아버지의 죽음을 가장 먼저 누나가 알아야하고 누나에게 반드시 자신이 알려야 한다는 느낌이 절로 일어난 탓이다.

안채에서 밖으로 나서자 바로 팔봉을 앞세우고 누나의 시댁으로 길을 잡았다.

“균아!”

“누나야!”

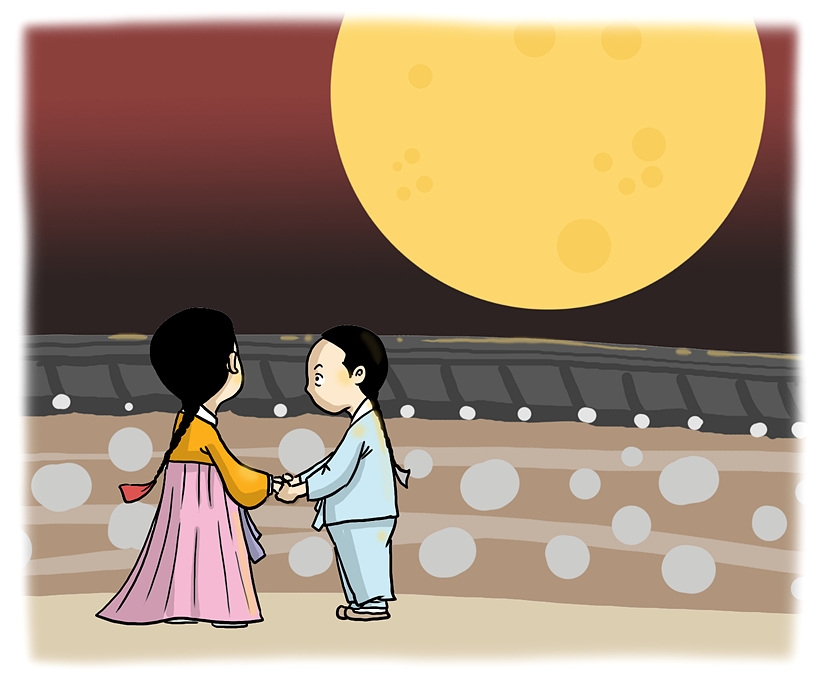

오누이가 손을 마주 잡았다.

보름달이 그들의 얼굴을 환하게 비쳐주고 있었다. 이제 내일이면 누나는 길을 떠날 터였다.

비록 먼 길은 아니었으나 이상하게도 그 날 헤어지면 모든 지난 시간이 사라진다는 느낌이 찾아들었다.

그 길이 누나가 원하지 않는 길이라 더욱 애절하게 느껴졌는지도 몰랐다.

당신의 동생을 끔찍이도 사랑하는 허봉이 그와 절친한 친구로 누나보다 한 살 더 많은 김성립이라는 사람에게 시집을 보내기로 했던 터였다.

물론 허봉 형이나 아버지는 김성립의 아버지 되는 교리 김청의 인품과 학식에 반했고 그 아들이라는 이유로 당신의 딸이, 동생이 행복하게 살리라는 판단 하에 누나의 배필로 흔쾌히 점지하셨었다.

그러나 누나의 속마음은 다른 곳으로 향하고 있었다.

바로 스승이자 오라비의 막역한 친구인 이달에게 향하고 있었던 터였다.

자신의 시 사상을 스승인 이달에게 전수 받으면서 그 시풍에 빠져들었고 또한 마음 역시 이달에게 향하고 있었다.

거기에 더하여 설상가상으로 누나의 신랑이 되는 김성립의 경우 누나의 문재를 수용할 만한 인물이 아님을 허균은 알고 있었다.

“누나야, 왜 이리 기분이 우울하지.”

“균아, 내가 다시는 못 올 데를 가는 것이 아니지 않니. 그러니 너무 섭섭하게 생각하지 마. 이 누나는 비록 몸은 떠나가더라도 마음은 항상 균을 생각하고 있을 테니 말이야.”

“누나, 어차피 가는 길인데 나에게 속 시원하게 풀어놓고 가면 안 되겠어.”

“무슨 말이니, 그것이.”

균이 답을 하지 않았다. 직접 누나보고 이야기하라는 투였다.

초희가 하늘에 떠 있는 보름달로 시선을 주고 있었다.

그날 유난히도 보름달이 커보였다. 그 크고 밝은 보름달을 원망하듯이 초희가 한숨을 내쉬었다.

“부질없는 일을.”

“그래도 할 말은 있을 거 아니야.”

초희가 고개를 가로 저었다.

“그 분인들 오죽하겠니. 그러니 우리 그 이야기는 그만하도록 하자꾸나.”

누나의 생각이 현명했다. 두 사람은 당시로서 죽어도 이루어질 수 없는 사이였다.

서자도 아닌 얼자인 이달과 명문가의 딸인 누나와의 관계는 여하한 일이 있어도 성사될 수 없는 일이었다.

누나를 바라보던 허균의 시선이 다시 보름달을 향했다. 보름달 한 귀퉁이가 흐릿하게 물들어 있는 모습이 시선에 들어왔다.

아마도 누나는 그 달에서 자신의 연정을 그리고 있을지 몰랐다.

무거운 발걸음

누나가 살고 있는 집으로 향하는 발걸음이 가볍지 못했다.

그래서 허균이 그를 자원했는지도 몰랐고 아니, 반드시 자신이 그 일을 해야 할 것만 같았다.

가례를 올리고 나자 오래 걸리지 않아 누나의 고생이 시작되면서 우려했던 일들이 현실로 드러났다.

먼저 시어머니와의 관계가 그러했다. 판서의 딸인, 명문가 출신의 시어머니의 입장에서 보면 별난 며느리가 마음에 차지 않았다.

언제나 홀로 사색에 잠기고 새로운 세상을 갈구하는 며느리가 눈에 티로 자리 잡기 시작했다.

<다음 호에 계속>