[일요시사 취재1팀] 남정운 기자 = 덮어놓고 무조건 잡아떼면 그만. ‘환자 안전’을 앞세우니 더 따질 수도 없는 노릇이다. 코로나19 유행 속 요양병원 상황이 이렇다. 요양병원의 고질병인 환자 방치 논란은 여전히 뜨겁지만 ‘코시국’ 들어서는 제지도, 입증도 한층 힘들어졌다. 요양병원이 일제히 빗장을 걸어잠그면서 보호자는 방문조차 어려워진 탓이다. 확산세가 완화된 지금도 상황은 별반 다르지 않다.

요양병원은 코로나 유행 초반부터 집단감염 사례가 속출한 곳이다. 수십명이 동시에 감염돼 코호트 격리가 시행되는 일이 비일비재했다. 그 피해도 막대했다. 비교적 고령에 건강이 좋지 않은 환자들이 밀집한 곳이다 보니, 감염 뒤 사망하거나 후유증을 앓는 환자가 많은 것은 당연지사였다.

보호 조치?

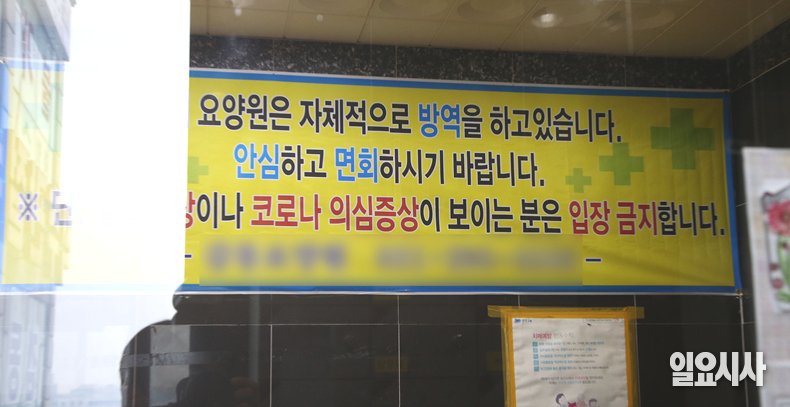

이에 방역당국은 요양병원 내 집단감염을 막기 위해 각종 조치를 총동원했다. 백신을 우선 배정하고, 요양병원 및 요양시설을 ‘감염 고위험시설’로 분류해 외부인 출입을 막았다.

방역당국은 2020년 3월부터 면회를 제한했다. 임종 등의 특수한 상황을 제외하면 가족들의 병원 방문은 원칙적으로 금지됐다. 이 같은 기조 아래 접촉 면회는 지난 2년 동안 사실상 불가능했다. 연휴나 명절에도 예외는 없었다.

비닐·유리 벽을 사이에 둔 비접촉 면회 등 대안이 마련됐지만 이마저도 유행상황에 따라 시행 여부가 갈렸다. 이 과정에서 환자와 가족이 단절감으로 고통을 호소하기도 했다. 이외에도 면회 금지에서 불거진 문제는 더 있었다. 요양병원의 ‘고질병’으로 불리는 환자 관리 소홀 논란이 재점화된 것이다.

보호자들이 입원 환자들의 관리 상태를 제대로 파악하기 어려워진 탓이다. 일부 보호자들 사이에서는 “면회 금지 이후 환자 상태가 점점 나빠지고 있다”는 의심이 끊이지 않는다.

제보자 A씨의 어머니는 1년 전, 치매와 신체 일부 마비 증세로 서울의 한 요양병원에 입원했다. 이미 코로나가 한창이었던 터라 A씨는 병원에 들어갈 수 없었다. 어머니를 실제로 다시 만난 것은 반년 뒤. 그마저도 정밀검사를 위해 잠시 외출했을 때 뿐이었다.

면회는 유리벽을 사이에 두고, 마스크까지 착용한 상태에서 이뤄졌다. 대화는 가능했지만 환자 상태를 살피기에는 여건이 좋지 못했다.

같은 방식의 면회가 반복되던 지난달 말. A씨는 어머니 발음이 이상하다고 느꼈다. 유리벽 너머 간병인이 어머니 마스크를 벗기자, A씨는 깜짝 놀랄 수밖에 없었다. 어머니 앞니 하나가 사라진 상태였기 때문이다.

환자 보호하려 ‘봉쇄 조치’

문 열어보니 방치 의혹 제기

더 충격적인 것은 간병인과 병원 측 모두가 이를 모르고 있었다는 사실이었다. A씨는 “하루 3번씩 밥 먹이고 양치시키는 간병인이나, 정기검진하는 병원 측이나 이걸 몰랐던 게 말이 안 된다. 심지어(이들은) 앞니가 사라진 시점도 잘 특정하지 못하고 있다”며 “이게 관리 부실이 아니면 무엇이냐”고 분통을 터트렸다.

병원은 항의하는 A씨에게 “치매를 앓고 있는 환자가 입을 벌리라고 요구해도 잘 응하지 않아 상태 파악이 어려웠다”고 해명했다. ‘부실 간병’에 대해서는 “간병인은 병원에서 고용하는 인력이 아니므로, 간병인 잘못을 병원이 책임질 이유는 전혀 없다”고 잘라 말했다.

법조계에 따르면 이 같은 병원 주장은 대부분 사실인 것으로 보인다. 법무법인 태신의 윤태중 변호사는 <일요시사>와의 통화에서 “이 경우 법적 책임은 간병인과 (간병인)협회에 있다”며 “병원 측 책임을 묻기는 어렵다”고 짚었다.

그 이유로는 “병원 안에서 생긴 일이라고 해서(간병인을) 병원 직원으로 보기는 어렵다”며 “판례도 ‘병원을 간병인 사용자로 보기 어렵다’고 판단했다”고 설명했다.

하지만 A씨는 여전히 납득하기 어렵다는 반응이다. A씨는 여전히 병원 측이 환자를 세심하게 돌보지 않았다고 보고 있다. 그는 “간병인과는 별개로 병원 쪽 책임이 여전히 있다고 생각한다”고 말문을 열었다.

이어 “반년 동안 정기검진을 한 차례만 한 것도 아닐 것인데, 매번 어금니도 아니고 앞니조차 확인하지 못했다는 것을 어떻게 믿으라는 것이냐”며 “‘치매 때문에 확인이 어렵다’가 아니라, 치매가 있으면 자가진단이 어려우니 더 세심히 확인해야 하는 것 아니냐. 병원이 ‘환자 의사를 존중한다’는 핑계로 해야 할 일을 하지 않은 것”이라고 날을 세웠다.

외부인이 들어가 볼 수 없는 상황

병원이 작정하고 숨기면 방법 없어

A씨는 병원 책임을 제대로 묻기 위해 동분서주했지만, 별다른 성과를 거두지 못했다. ‘외부인’ A씨가 병원에 들어가 볼 수 없다는 게 걸림돌이었다. A씨는 어머니를 모신 뒤로 한 번도 병실에 들어가 보지 못했다. 다른 시설과 서비스 운영 상황도 눈으로 확인할 방법이 없었다.

병원 측 설명에 의존하고, 병원을 믿고 맡길 수밖에 없는 찜찜한 상황이 이어지던 중 일이 터지고 말았다. 더군다나 병원 책임을 묻겠다는 이에게 병원이 협조해줄 리 만무했다. A씨는 병원 측에 여러 자료를 요청했지만, 병원은 각종 이유를 들어 거절했다.

A씨는 “지금은 병원이 책임을 은폐하기로 작정하면 도저히 당해낼 수가 없는 상황”이라며 “보호자는 두 가지 선택지뿐이다. 병원 말을 곧이곧대로 믿든가, 믿지 않고 아무것도 할 수 없는 자신을 원망하는 것뿐”이라고 토로했다.

그는 결국 부조리한 상황을 이겨내지 못했다. A씨는 병원 측 책임은 끝내 입증하지 못한 채, 어머니를 다른 병원으로 모셨다.

<일요시사>는 병원 측 입장을 더 들어보기 위해 연락을 취했지만, 병원 측은 이렇다 할 입장을 밝히지 않았다.

이제 접촉 면회가 가능해졌다. 지난달 방역당국이 가정의 달을 맞아 한시적으로 접촉 면회를 허용한 데 이어, 조건부 무기한 허용으로 빗장을 푼 것이다. 하지만 그렇다고 해서 A씨 같은 사례가 더는 생기지 않으리라는 보장은 없다.

접촉 면회를 통해 보호자가 환자 상태를 알기 쉬워진 것은 맞지만, 병원을 감시할 방법이 아직도 없기 때문이다. 지금도 접촉 면회가 이뤄지는 접견실을 제외한 다른 시설이나 장소는 여전히 외부인 출입이 제한된다. 여전히 병원 측의 일방적 주장을 믿을 수밖에 없는 ‘깜깜이’ 상황이 이어지고 있는 셈이다.

또한 지금의 개방 역시 조건부임을 유념해야 한다. 방역당국은 확산세에 따라 접촉 면회 관련 방침을 탄력적으로 조정한다는 방침이다. 코로나 재유행 가능성이 클 것으로 여겨지는 가을·겨울철이 되면 접촉 면회가 다시 금지될 확률도 배제할 수 없다.

회피 급급

A씨도 “언제든 다시 발생할 수 있는 문제라고 본다”며 “이런 일이 또 반복되지 않도록 방역당국에서 대책을 내야 할 때”라고 목소리를 높였다.

<jeongun15@ilyosisa.co.kr>